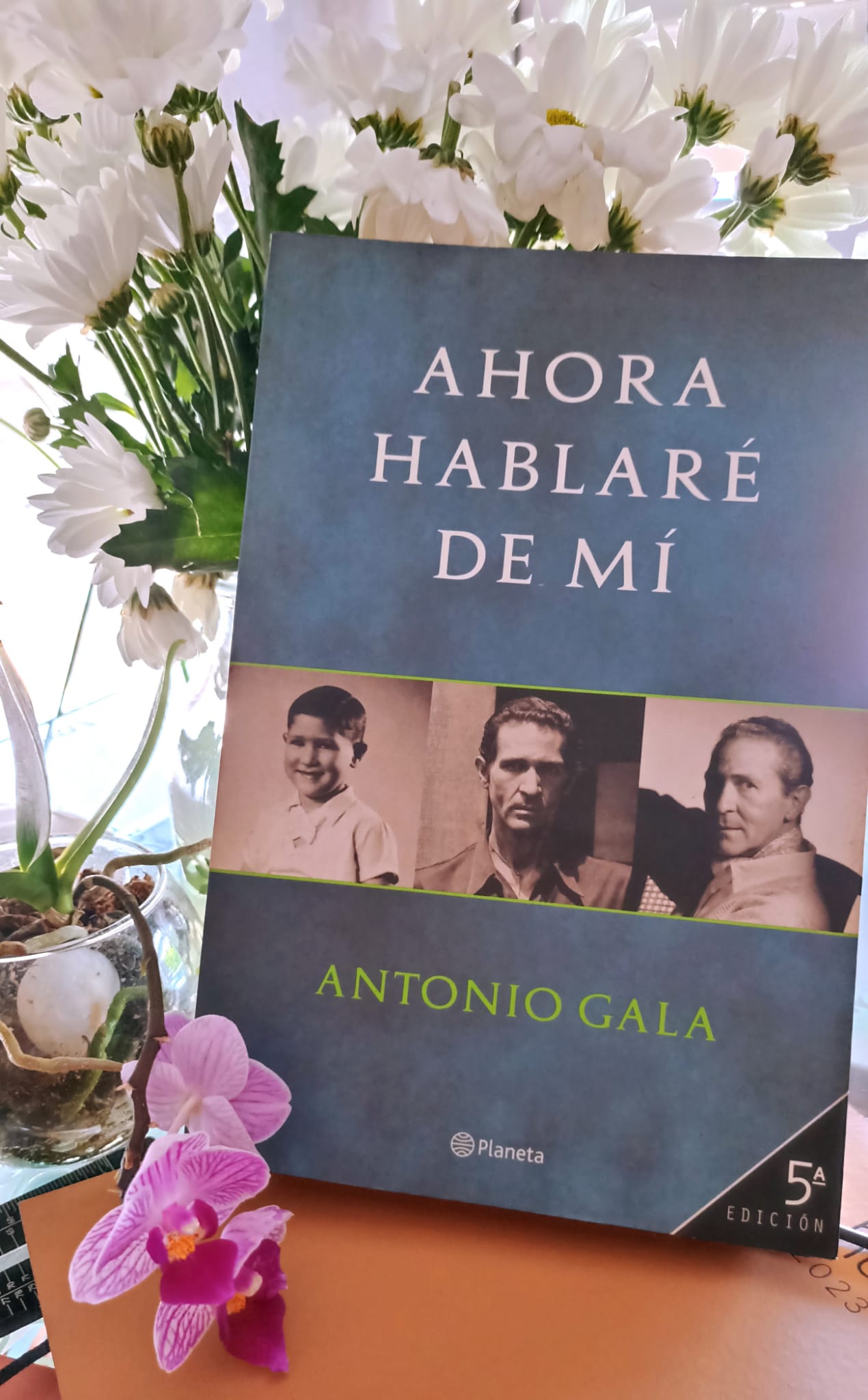

En el año 2000 Antonio Gala visitó Oviedo para presentar su libro autobiográfico “Ahora hablaré de mí”. Por aquel entonces y durante varios años -antes y después- yo era la responsable de prensa de LibrOviedo, la feria del libro de la capital asturiana en la que los entregadísimos libreros de entonces –alguno de aquellos sigue aún al pie del cañón afortunadamente- se volcaban trabajando sin desmayo y con pasión. Además de mis tareas como periodista también me tocaba con frecuencia hablar con editoriales, organizar presentaciones, llevar la agenda de los autores y acompañarles donde hiciera falta. Agradeceré siempre aquellas intensas y larguísimas jornadas de trabajo que me permitían disfrutar de los libros, de libreros entrañables, público entregado y autores de todo tipo y condición. Y de vez en cuando, experimentar uno de los aspectos más gratos del oficio: conocer, tratar de cerca y aprender de personas excepcionales

Y Antonio Gala lo era. Me recuerdo esperándole de noche ya cerrada en el vestíbulo del Hotel Reconquista. Su avión se había retrasado y durante la jornada siguiente tenía una agenda de compromisos muy apretada y de última hora que yo quería explicarle con detalle. A nuestros móviles de entonces no habían llegado aún ni el whassap ni las redes sociales. Llegó muy tarde. Salíó apresuradamente del coche con un chal tapándole la cabeza y medio rostro. Llevaba gafas de sol. Pasó veloz por mi lado sin hacer caso de mi intento de saludo. “Señor Gala….”. No dijo ni una palabra. Me hizo un gesto rápido con la mano y desapareció engullido por la penumbra del hotel. Su acompañante sí se dirigió a mí educadamente para explicarme que el autor venía cansado, que necesitaba ir un momento a la habitación. Que si podía esperar. Qué remedio, pensé. Confieso que no tuve una buena primera impresión del escritor. Su actitud me pareció altiva, de antigua diva de Hollywood. Una especie de Greta Garbo cordobesa intentando ocultarse de sus fans, que eran legión.

Porque hay que señalar que por aquel entonces Antonio Gala era un fenómeno de masas. Su espléndida novela de amor desgarrado “La pasión turca” –poco que ver con la película, nada fiel a la intención del autor- le había situado ya en los 90 en el más alto de la cima de la popularidad. Llevaba años vendiendo miles de ejemplares de sus poemas y novelas. Sus obras de teatro eran triunfo seguro. Sus artículos periodísticos los leían millones. Era además un personaje televisivo archiconocido y mil veces imitado. Sus seguidores le adoraban. Las colas para saludarle y comprar su libro en aquel LibrOviedo fueron enormes, las mayores que recuerdo. La rueda de prensa, multitudinaria. Sin embargo, cierta crítica literaria le trataba con condescendencia y algún menosprecio, considerándole casi un simple escritor de folletines para mujeres maduras, su público más fiel. “Escribe usted lo que yo pienso, don Antonio” le decían arrobadas sus lectoras. Y eso, a los autores que se consideraban “serios”, les parecía un asunto menor, desdeñable. Cosas de chicas. Señoros de ayer y hoy, ya se sabe.

Volvamos al Reconquista. Por supuesto le esperé. Y por fin el autor hizo su aparición estelar. Su lento descenso por las escaleras hasta el vestíbulo no lo hubiera superado ni la mismísima Scarlett O’Hara. Apareció entonces el Antonio Gala que todo el mundo conocía: elegante, pulcramente peinado, impecablemente vestido. Con pañuelo de seda al cuello. Impoluto. Perfumado. Con su inseparable bastón y una encantadora sonrisa. Me atendió con una cortesía que ya nunca abandonaría durante toda su estancia en Oviedo. Pero yo seguía desconcertada. Se me escapaba quien era de verdad aquel hombre.

Hasta el día siguiente. Uno de los compromisos fue una comida en un famoso y prestigioso restaurante. Unas quince personas acompañábamos al autor. Antonio Gala comía poquísimo, con extrema delicadeza. Estaba cansado. Miraba su plato y escuchaba las conversaciones sin intervenir. Hasta que uno de los escogidos comensales, supongo que intentando hacerse el interesante, empezó a desgranar sobre la mesa en un tono de voz excesivamente alto todo tipo de tópicos sobre el mundo y la sociedad que nos rodeaba. Lugares comunes y, por qué no decirlo, más bien rancios. Un señor al que hoy definiríamos como cuñao. Y entonces, de repente, Antonio Gala pareció despertar del letargo. Se levantó airadamente ante la sorpresa general mientras los demás seguíamos sentados sin saber muy bien qué pasaba. Se dirigió directamente al cuñao y una a una, desmontó toda su sarta de banalidades. Durante al menos diez minutos, Gala improvisó uno de discursos más brillantes, cautivadores y divertidos que yo he visto y escuchado jamás y que por supuesto, nadie osó rebatir. Todos los comensales nos volvimos diminutos y nos incrustamos en nuestras sillas contemplando a aquel gigantesco Gala con asombro y respeto reverencial. Yo recuerdo sentirme inmensamente feliz. Apenas podía contener la risa. Qué momento, qué espectáculo único. Pero otros comensales, cuñao incluido, estaban evidentemente aterrorizados. Con los ojos como platos, no daban crédito a lo que aquel hombre hipnótico decía. Y cómo lo decía. Con gracia, con agudeza, con estilo, con humor, con ironía. Con dramatismo y carácter. Desbordando su inmenso bagaje cultural con una profundidad y una finura incomparables. Fue, simplemente, espectacular. Un regalo. Antonio Gala era una diva, efectivamente. Pero qué coño: tenía motivos de sobra para serlo.

Desde ese momento respeté, admiré y quise a Antonio Gala. Todos los prejuicios que pude tener sobre su obra desaparecieron para siempre y me rendí a sus poemas, su teatro, sus agudas reflexiones, su compromiso ético, estético, social y cultural. Ahora que se ha ido me emociona recordar aquellos días. Las charlas que tuvimos a solas. Su cariño, generosidad y cercanía con la joven e ilusionada periodista que yo era. “Llámame Antonio”. Atesoro varios ejemplares de sus libros primorosamente dedicados en los que, entre otras cosas hermosas, me deseaba “la alegría siempre compartida”.

Solo los grandes son capaces de descender a veces desde su Olimpo a nuestra tierra de insignificantes mortales para derrochar con generosidad sus dones y extender su magia para siempre. Antonio Gala lo hizo como nadie y durante décadas. A través de sus obras y con su personalidad fascinante. Porque era un genio. Y también una diva. Tenía talento para eso y para más.

Patricia, tus entradas tienen categoría de relato maravillosamente desgranado. Nos sitúas en el centro de la acción y consigues que la vivamos de primera mano con tu estilo ágil y fresco. Un abrazo

Me gustaLe gusta a 1 persona

Gracias, muy amable.

Me gustaMe gusta